コラム COLUMN

- 是非読んでほしいオススメ記事

- 空き家の売却方法は5つ!高く早く売るなら買取業者一択の理由も解説

「親から相続した家が既存不適格物件だけど、売却できるの?」

「既存不適格物件は売却しにくいって聞いたけれど本当なのかな?」

現在自分が持っている家や、親から相続した実家などが「既存不適格物件」(現行の法律に適合しない物件)だと判明し、もしかして売却できないのではと不安に感じている方もいるでしょう。

結論から言うと、既存不適格物件でも売却できます!

ただし既存不適格物件は数十年前に建てられたものが多く、建て替えにもさまざまな制約が生じるケースがよく見られるため、売却するには工夫が必要です。

そこで本記事では、

- 既存不適格物件とは

- 既存不適格物件の価格の決め方

- 既存不適格物件を売却する流れ

- 既存不適格物件をスムーズに売却するコツ

などについて詳しく紹介します。

この記事を読めば、既存不適格物件の特徴が分かり、売却に向けて一歩踏み出せるはずです。

納得できる価格でスムーズに売却するためにも、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

この記事の目次

1.既存不適格物件とは

既存不適格物件とは、建築当時は法律に適していたものの、その後の法改正や都市計画の変更によって、現行の建築基準法に適合しなくなった建物のことを指します。

違法建築とは大きく異なり、既存不適格物件は「建てられた当時は合法」なのが特徴です。

ここでは、既存不適格物件の定義や、既存不適格物件になる理由について解説します。

1-1.既存不適格物件の定義と法的な位置づけ

建築基準法第3条第2項では、「既存の建築物が、新たに制定・改正された規定に適合しない場合でも、既存の状態においては引き続き使用することができる」と定められています。

つまり現行の建築基準法に適合していなくても、法改正等の前に建てられたものであれば、現状のまま使用し続けることが法的に認められているのです。

ただし、増改築や建て替えの際には現行法に適合させる必要があります。

1-2.なぜ既存不適格になるのか-法改正と建築基準の変遷

既存不適格となる主な原因は、時代とともに厳格化する建築基準法の改正です。

特に1981年の新耐震基準の導入、1992年の容積率・建ぺい率の見直し、2003年のシックハウス対策の義務化など、安全性や環境配慮の観点から基準が引き上げられてきました。

古い建物ほど、既存不適格となる可能性が高いと言えるでしょう。

1-3.よくある既存不適格の種類と具体例

よくある既存不適格の種類と具体例としては、次のようなものが挙げられます。

| 既存不適格の種類 | 詳細 |

| 接道義務違反 | 建築基準法第43条で定められている、「建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する」という条件を満たしていない |

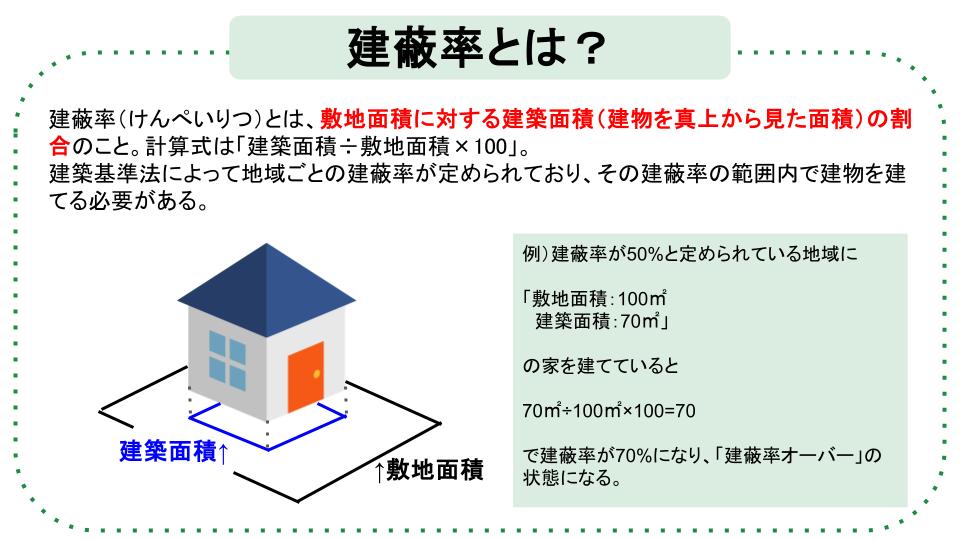

| 容積率・建ぺい率オーバー | 特に都心部では後の再開発などで容積率が引き下げられ、既存建物が現行の制限を超えているケースが多い |

| 耐震基準不適合 | 1981年以前に建てられた建物で、現行の耐震基準を満たしていない |

| 防火・準防火地域の規制不適合 | 木造建築が制限される地域に指定された後も残っている木造住宅等 |

こうした既存不適格の状態は、建物の使用自体には問題ありませんが、売却時には価格や販売計画に大きな影響を与えます。

リハコで既存不適格物件を売却した事例

リハコでお預かりした千葉県千葉市の3世帯アパートの売却に成功した事例をご紹介します。

このアパートは「既存不適格物件」でした。これは、建築当時の基準では合法的に建てられたものの、現在の建築基準法には適合していない建物のことを指します。

不適格となった理由:

- 千葉市の指定建蔽率:60%

- 実際の建蔽率:約69%(建築面積43.42㎡÷敷地面積62.92㎡)

- 原因:建築計画時は敷地面積が72㎡でしたが、後の地積測量で一部が道路と見なされ敷地面積が減少したため

当時は建築確認の審査が現在ほど厳しくなく、このような状態でもアパートが完工されました。

しかし建築基準法の監査は年々厳しくなり、現在ではこのような「既存不適格物件」はかなり多く存在しています。

リハコが買主様を探し、金融機関との交渉を重ねた結果、融資審査も無事通過し、1,000万円でアパートを売却することができました。売主のお母様も肩の荷が下りて喜ばれていました。

2.既存不適格物件の売却価格はどうなるの?

既存不適格という状態は、物件の価値にさまざまな影響を与えます。適切な価格設定は売却成功のカギになるので、客観的な評価が重要です。

ここでは物件価格への影響や、査定時のポイントなどを解説します。

2-1.「既存不適格」であることはどのくらい物件価格影響を与えるのか

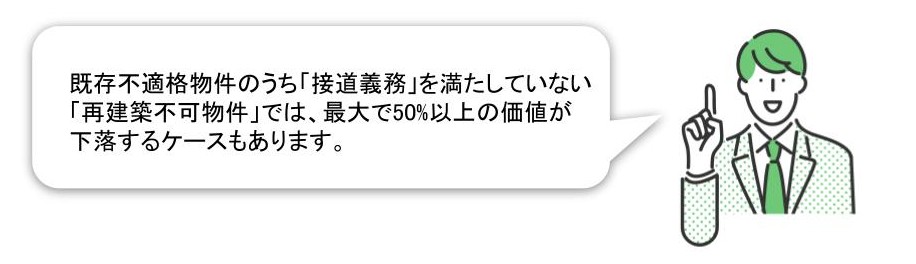

不適格の種類・程度・立地条件・物件の状態などにもよりますが、既存不適格物件は、一般的に市場価値が10〜30%程度低下すると言われています。

一方で駅近や人気エリアなど希少性の高い立地では、既存不適格であっても需要が見込めることも。

特に投資用物件として、現状の賃貸収入を重視する買主層には、適正価格での売却チャンスがあるでしょう。

2-2.物件価格への影響の大きさを不適格要素別に紹介

既存不適格物件は、「不適格」と判断される理由によって物件価格への影響の大きさが異なります。

「不適格」と判断される理由ごとの、物件価格への影響の大きさの相場を以下の表にまとめてみました。

| 不適格要素 | 物件価格への影響の大きさ(相場) |

| 接道義務違反 | 約20~40%減 |

| 容積率オーバー | 約10~20%減 |

| 耐震基準不適合 | 約15~25%減 |

| 日影規制・高さ制限不適合 | 約5~15%減 |

不適格要素が「接道義務違反」で建物の老朽化が進んでいる場合はさらに影響が大きくなり、物件価値が40%以上低下するケースもあります。

容積率オーバーや日影規制などは現状利用・周辺環境にあまり影響を与えないため、物件価格への影響も少なめです。

耐震基準不適合に関しては、耐震診断や耐震補強工事を実施済みであれば、影響を最小限に抑えられます。

2-3.専門家による適正価格の査定のポイント

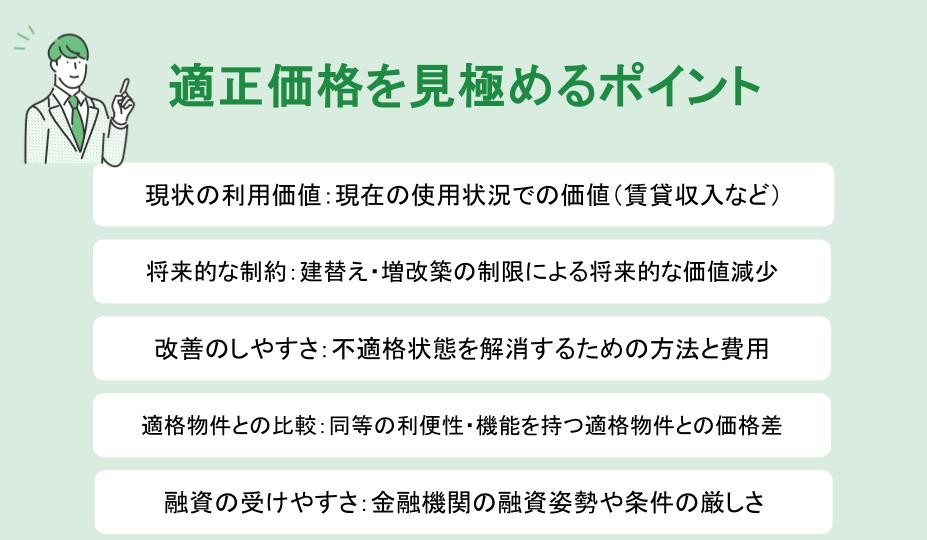

既存不適格物件の査定には、通常の不動産の査定以上に専門的な知識が必要です。

複数の不動産会社に査定を依頼し、既存不適格に詳しい不動産鑑定士や建築士の意見も参考にすることをおすすめします。

適正価格を見極めるポイントとしては、次のような項目が挙げられます。

既存不適格物件の売却価格を決めるときは、購入希望者との交渉の余地を残しつつも、市場での競争力を保つバランスが重要です。

3.既存不適格物件を売却する前にチェックしておくこと

既存不適格物件を売却するときは、事前の準備が特に重要です。

適切な調査と書類準備を通して、後で発生する可能性があるトラブルを未然に防ぎ、スムーズな取引を実現しましょう。

ここでは事前に確認すべき書類と、受けると良い調査について解説します。

3-1.既存不適格物件の調査方法と確認すべき書類

既存不適格物件を売却する前に、不適格になっている部分を調べたり、建築当時の適法性を照明する書類を探したりしましょう。

具体的な調査方法は、次の通りです。

| 調査方法 | 詳細 |

| 建築確認済証・検査済証の確認 | 建築当時の適法性を証明する重要書類。 |

| 建築図面の収集 | 配置図・平面図・立面図などの図面のこと。不適格状態を正確に把握するための基礎資料として活用できる。 |

| 法的規制の調査 | 現在の建築基準法・都市計画法・条例などによる規制内容を調査し、どの部分が不適格となっているのか明確にする。 |

| 土地の履歴調査 | 道路の位置指定や再開発事業の履歴など、不適格状態に関連する土地の経緯を確認する。 |

| 増改築の履歴確認 | 過去の増改築が適法に行われたかどうかを確認することで、違法建築との区別を明確にする。 |

建築確認済証・検査済証が見つからないときは、自治体から建築確認台帳記載事項証明書を取得しましょう。

建築図面に関しては、建築士による現況調査を受けることで取得できます。

3-2.建築士による現況調査を受ける

専門家である建築士による現況調査は、既存不適格物件の状態を正確に把握するために重要な調査です。

調査では以下の項目を重点的に確認します。

- 不適格部分の特定と程度の把握

- 構造上の安全性評価

- 是正可能性と方法の検討

- 再建築の可否と条件の整理

- 詳細な図面作成と現況報告書の作成

建築士の調査報告書は買主への説明資料としても活用でき、信頼性の高い売却活動の基盤になります。

費用は一般的に10〜20万円程度ですが、トラブル防止の保険と考えれば十分に価値のある投資でしょう。

3-3.売主が事前に準備しておくと良い資料と説明内容

既存不適格物件を売却する前に、売主が事前に用意しておくと良い資料と説明内容は、次のとおりです。

| 詳細 | |

| 基本資料 | ・登記簿謄本(全部事項証明書) ・固定資産税評価証明書 ・建築確認済証・検査済証のコピー ・建築図面一式 ・修繕履歴や設備の取扱説明書 |

| 既存不適格関連資料 | ・建築士による現況調査報告書 ・不適格部分の詳細説明資料 ・是正の可能性に関する専門家の見解 ・自治体への事前相談記録 |

| 説明内容 | ・不適格になった経緯と理由 ・現状使用における法的問題がないことの説明 ・将来的な制約条件(増改築・建替え制限など) ・金融機関からの融資に関する情報 |

資料や説明内容を事前に整理しておくことで、買主からの質問に的確に返答したり、信頼関係を構築したりできます。

4.既存不適格物件を売却するときのコツ

既存不適格物件を効果的に売却するには、通常の不動産とは異なる戦略が必要です。デメリットを正直に伝えつつ、物件の強みを最大限に活かす方法を考えましょう。

ここでは、既存不適格物件を売却するときのコツを解説します。

4-1.物件の強み・メリットをアピールする

既存不適格物件を売却するコツは、物件の強みやメリットをアピールすることです。具体的には、以下のような方法が挙げられます。

| 詳細 | |

| 現状の利用価値 | 普通に使用するのには問題なく、生活・事業にも支障がないことをアピール。特に長期保有を考える買主には有効。 |

| 立地の良さ | 駅近・商業施設へのアクセス・学区など、立地条件の良さを前面に出す。 |

| 価格面のメリット | 同じエリア内に建つ適格物件と比較し、お手頃価格であることを数字で示すことでコストパフォーマンスの高さをアピール。 |

| 投資利回り | 賃貸中の物件であれば、賃料収入の目安と想定される取得価格をもとに利回りを算出し、投資家にアピールできる。 |

| リノベーションの可能性 | 建替えが制限されていても、内装リノベーションが可能な場合は、具体的なプランや参考事例を示す。 |

多くの既存不適格物件は「既存不適格」であることを除けば、魅力ある物件である場合がほとんどです。

物件の強み・メリットを紹介して、物件探しをしている人にプラスのイメージを与えましょう。

4-2.正直にデメリットを開示して買主と信頼関係を構築する

既存不適格物件の売却では、デメリットを隠すことは後々のトラブルにつながるため、正直に伝えることが大切です。

具体的には、次のような項目について説明することをおすすめします。

| 説明すること | 詳細 |

| 「既存不適格」であることの影響 | 「建替え不可」「増築制限あり」など抽象的な表現ではなく、具体的にどのような制限があるのかを丁寧に説明。 |

| 専門家の見解 | 建築士や弁護士などの専門家による客観的な見解を添え、説明の信頼性を高める。 |

| 将来的なリスク | 法改正の可能性や周辺環境の変化による影響など、将来的なリスクも包み隠さず説明し、誠実さをアピール。 |

後から「聞いてない」というクレームが寄せられるのを防ぐため、広告や初回案内の時点で既存不適格であることを示したり、取引中も既存不適格物件であることを適宜伝えたりしましょう。

4-3.既存不適格物件を広告・宣伝するときのコツ

既存不適格物件を売却するときは、次のようなポイントを抑えて広告・宣伝すると、購入希望者が見つかりやすくなります。

| 詳細 | |

| ターゲットを絞った集客 | 一般層ではなく、既存不適格の意味を理解できる不動産投資家や、立地重視の実需層などにターゲットを絞る。 |

| 情報の透明性を重視 | 「既存不適格」という言葉を隠さず、むしろそれを前提とした価格設定や物件の魅力をアピール。 |

| 専門サイトやSNSの活用 | 投資家向けサイトや、リノベーション好きが集まるSNSなど、通常の不動産ポータルサイト以外の媒体も積極的に活用。 |

| 成功事例の紹介 | 同様の条件下で成功した売買事例や、魅力的に活用されている既存不適格物件の例を紹介し、購入後の様子をイメージしやすくする。 |

| 内覧時の工夫 | 内覧時に現状の快適な使用状況を体感してもらい、「不適格」という言葉のネガティブなイメージを払拭する。 |

既存不適格物件でも、広告・宣伝のやり方次第で購入希望者が見つかりやすくなります。

後々のトラブルの防止にも繋がるため、既存不適格であることは隠さずに購入希望者を探しましょう。

5.既存不適格物件に関する買主への説明義務について

既存不適格物件を売却するときは、買主に適切な説明をすることが法律で義務付けられています。

契約交渉中や売却後のトラブルを防ぐためにも、既存不適格であることを説明するのはとても重要です。

ここでは既存不適格であることの説明の仕方と、重要事項説明書の作成時のポイントを解説します。

5-1.告知義務の範囲と具体的な説明の仕方

不動産取引では、売主は買主に対して、物件の重要な瑕疵(かし)や欠陥について告知する義務があります。

既存不適格の状態の物件は、たとえ問題なく使用できる状態でも、将来的に制限を受ける可能性があるため、必ず告知する必要があります。

既存不適格物件に関して、告知すると良い項目は以下のとおりです。

- 既存不適格となっている具体的な部分と法的根拠

- 不適格状態が発生した経緯(法改正の時期や内容)

- 現状使用における法的制約の有無

- 将来的な建替え・増改築時の制限の内容

- 過去の是正指導や行政との協議内容(ある場合)

5-2.トラブル防止のための重要事項説明書の作成ポイント

不動産の売買をするときは、物件の状態や取引条件などをまとめた「重要事項説明書」の作成と、買主を対象に重要事項説明書を用いた説明が行われます。

既存不適格物件を売買する場合は、既存不適格であることを重要事項説明書に明記し、既存不適格に関する詳細な記載が必要です。

重要事項説明書を作成するときのポイントを、以下の表にまとめてみました。

| ポイント | 詳細 |

| 既存不適格物件であることを明記 | 「本物件は既存不適格建築物に該当します」と明記し、どの法律のどの条項に適合していないかを具体的に記載する。 |

| 具体的な影響を記載 | 「再建築不可」「増築制限あり」などの抽象的表現だけでなく、「現在の建物が滅失した場合、同じ規模・構造での建替えはできません」など、具体的な影響を記載する。 |

| 図面等の添付 | 不適格部分を図示した図面や、現況写真を添付することで理解を促進する。 |

| 専門家の意見の引用 | 建築士等の専門家による見解や調査報告書を引用し、客観的な情報を提供する。 |

| 将来的なリスクの明記 | 法改正の可能性や、周辺環境変化による影響など、将来的なリスク要因も可能な限り記載する。 |

重要事項説明書の作成と、重要事項説明書を用いた買主への説明は、「宅地建物取引士」という資格を持つ人が行います。

「説明では聞いていない!」と買主からクレームが寄せられ、後になってトラブルに発展するのを防ぐため、既存不適格物件であることは重要事項説明書に詳しく記載しておきましょう。

5-3.買主からの理解を得るためのやり取りのコツ

既存不適格物件を売却するときは、規定された説明義務を果たすだけでなく、買主からの納得と理解を得られるようなコミュニケーションを心掛けることが大切です。

具体的には、次のようなポイントを意識しながら話をしてみましょう。

| 詳細 | |

| 段階的に説明する | 一度にすべての情報を伝えるのではなく、基本情報→詳細→影響→対応策という流れで段階的に説明する。 |

| 質問しやすいよう配慮する | 「ご不明な点はありませんか?」と定期的に確認し、買主からの質問を促す。質問がない場合でも、理解度を確認するための質問を投げかける。 |

| メリット・デメリットをバランスよく紹介する | デメリットだけを強調するのではなく、価格メリットや立地の優位性など、プラス面とのバランスを取った説明を心がける。 |

| 専門家に同席してもらう | 複雑な既存不適格状態の場合は、建築士や弁護士など専門家の同席を手配し、専門的な質問にも対応できる体制を整える。 |

| 書面を活用する | 口頭説明に加え、図解入りの説明資料や、Q&A形式の補足資料を用意し、後から振り返ることができる情報を提供する。 |

買主と丁寧なコミュニケーションを取ることは、物件の状態を正確に伝えたり、法的なリスクを管理するためにとても重要です。

必要に応じて専門家の手配や書面の準備をして、売主・買主の両方が納得できる取引を実現しましょう。

6.既存不適格物件を売却しやすくする方法

既存不適格物件を売却できる可能性を高めるには、できる範囲で既存不適格の箇所を改善したり、特例制度を活用したりすることが効果的です。

状況に応じた適切な対策をすることで、売却のハードルを下げられます。

交渉の難しさや費用の準備など難易度は高めですが、うまく改善できた場合は大幅な物件価値の向上が見込めますよ。

ここでは、既存不適格物件を売却しやすくする方法を4つ紹介します。

6-1.接道部分の改善

接道不足が既存不適格の原因になっている場合、隣地の所有者と交渉して土地の一部を購入するなどして、通路部分を拡大できる可能性があります。

私道に接している場合は、私道の位置指定道路化や、道路位置の指定を受ける手続きを検討しましょう。

費用は測量費用や申請費用で20〜50万円程度ですが、再建築可能物件になれば価値は大幅に向上します。

6-2.耐震性の向上

既存不適格の原因が耐震性である場合は、耐震診断を実施して、必要に応じて部分的な耐震補強を検討してみましょう。

費用の目安は、耐震診断が15万〜30万円程度、耐震補強が100万〜300万円程度です。

耐震等級を証明する「住宅性能評価書」を取得することで、金融機関の融資姿勢が変わり、買主はローンを組みやすくなる可能性もあります。

6-3.防火性能の向上

既存不適格の原因が耐震性である場合は、耐震診断を実施して、必要に応じて部分的な耐震補強を検討してみましょう。

費用の目安は、耐震診断が15万〜30万円程度、耐震補強が100万〜300万円程度です。

耐震等級を証明する「住宅性能評価書」を取得することで、金融機関の融資姿勢が変わり、買主はローンを組みやすくなる可能性もあります。

6-4.設備の更新

旧排水管・ガス・電気設備など、将来的に不具合が発生するリスクが高い設備を、あらかじめ新しくしておくのもひとつの方法です。

既存不適格物件は法改正等の前に建てられたものが多く、築30年を超える物件もよく見かけます。

築年数が長いぶん設備も古くなっている可能性が高いため、新しくすることで買主の心理的なハードルを下げ、売却に繋げられる場合もあります。

特に水回りのリフォームは100万~200万円程度ででき、費用対効果が高い改善策です。

7.既存不適格物件の売却に関するよくある質問と回答

既存不適格物件の売却について、売主や買主からよく寄せられる質問と回答をまとめました。取引の不安解消に役立つので、ぜひチェックしてみてください。

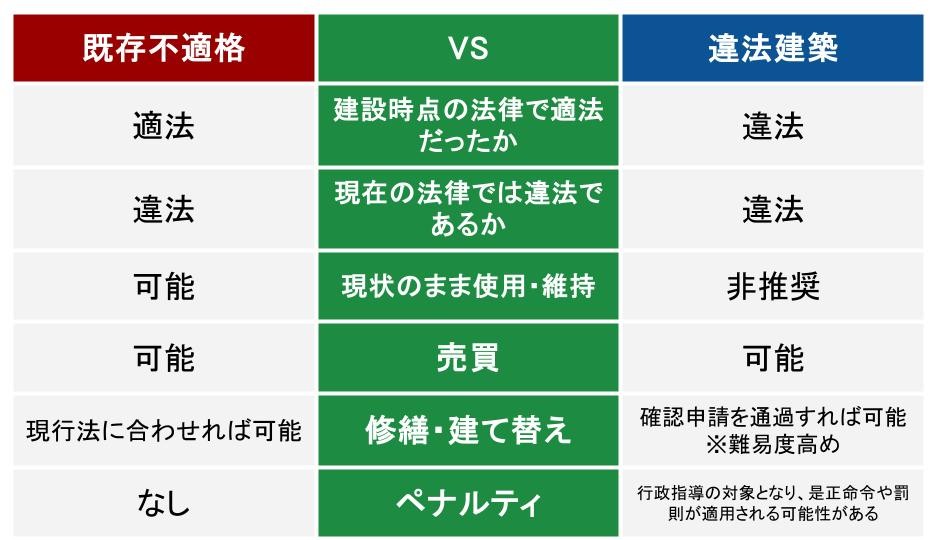

7-1.「既存不適格と違法建築の違いは?」

既存不適格とは、建築当時は適法に建てられたものの、その後の法改正により現行法に適合しなくなった建物を指します。

建築確認済証や検査済証が適正に発行されている場合が多いです。

一方、違法建築とは建築当初から法律に違反して建てられた建物や、建築後に無許可で増改築された建物を指します。

既存不適格物件は現状のまま使用・維持することは合法であり、売買も通常通り可能です。

ただし、大規模な修繕や建替え時には現行法に適合させる必要があります。

違法建築の場合は、行政指導の対象となり、是正命令や罰則が適用される可能性があります。

7-2.「将来的な法改正で状況は変わる?」

法改正によって既存不適格状態が解消される可能性もあれば、逆に新たな不適格状態が生じる可能性もあります。

例えば、2003年の建築基準法改正では一部の斜線制限が緩和され、それまで既存不適格だった建物が適法化されたケースがあります。

一方で、防火地域の指定拡大や容積率の引き下げなどにより、新たに既存不適格となる建物も出ています。

特に都市部では、再開発や防災まちづくりの観点から定期的に都市計画の見直しが行われるため、最新の動向を自治体の都市計画課などに確認することをおすすめします。

ただし、法改正を前提とした売却戦略は不確実性が高いため、現状の法規制を基本に考えるべきでしょう。

7-3.「銀行融資は本当に難しいのか?」

既存不適格物件への融資は一般的に難しいとされていますが、全ての金融機関が一律に融資不可としているわけではありません。

融資の可否は、以下の要素によって大きく変わります。

| 融資の可否に関わる要素 | 詳細 |

| 不適格の程度と種類 | 接道義務違反や再建築不可物件は融資が厳しい傾向にある。ただし容積率オーバーなどの比較的軽微な不適格は融資可能なケースが多い。 |

| 物件の立地と価値 | 駅近や人気エリアなど、流動性の高い立地であれば融資が通りやすい。 |

| 買主の属性 | 頭金の割合、年収、勤続年数などの買主の信用力が高ければ融資が認められる可能性が高まる。 |

| 金融機関の方針 | メガバンクは融資に消極的なことが多いが、地方銀行や信用金庫など地域密着型の金融機関は柔軟な対応をするケースがある。 |

事前に複数の金融機関に相談し、融資の可能性と条件を確認することをおすすめします。

7-4.「既存不適格物件は将来売れなくなる?」

建物は経年とともに価値が下がるため、既存不適格物件も将来的には売却がより難しくなる可能性があります。

特に再建築不可物件は、建物の老朽化が進むほど価値の下落幅が大きくなる傾向があります。

しかし、立地の希少性や周辺環境の向上など、他の要素によって物件の価値が維持・上昇するケースもあります。

また、不動産市場の需給バランスや金利動向などの経済環境も大きく影響します。

将来の売却を見据えるなら、できる範囲での耐震補強や設備更新などを行い、建物の寿命を延ばす工夫をすることが重要です。

近隣の再開発動向や都市計画の変更にも注目し、タイミングを見計らった売却戦略を立てることをおすすめします。

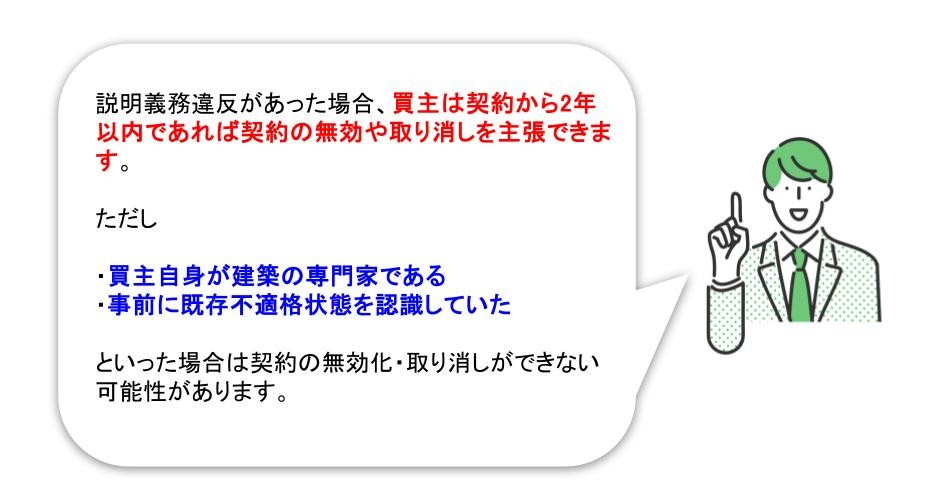

7-5.「重要事項説明で既存不適格を伝えられなかった場合、契約解除できる?」

重要事項説明で既存不適格状態について説明がなかった場合、重要事項の不告知に当たり、契約の解除や損害賠償請求の根拠となる可能性が高いです。

不動産取引において、既存不適格状態は将来的な建替え制限など物件の価値や使用に重大な影響を与える事項であるため、宅地建物取引業法で定められた重要事項説明の対象となります。

説明義務違反があった場合、買主は契約を締結した日から2年以内であれば、民法の錯誤に基づく契約の無効を主張したり、詐欺による取消しを求めたりできます。

ただし、買主自身が建築の専門家であったり、事前に既存不適格状態を認識していたりした場合は、主張が認められない可能性もあります。

いずれにせよ、既存不適格状態は必ず重要事項説明書に記載し、買主に十分説明することが重要です。

7-6.「既存不適格でも火災保険に入れる?保険料は高くなる?」

既存不適格物件でも、基本的に火災保険への加入は可能です。

火災保険は建物の法的適合性よりも、建物構造や立地条件、築年数などに基づいて引受判断がなされるためです。

ただし、保険会社によっては既存不適格物件への加入を制限している場合や、告知事項として既存不適格状態の申告を求めることも。

正確に状況を伝えず、後に保険金請求時に既存不適格が発覚すると、保険金が減額されたり支払いを拒否されたりするリスクがあります。

保険料については、既存不適格という理由だけで直接的に割増されることは一般的ではありません。

ただし木造住宅が多い防火地域など、リスクが高いと判断される場合は保険料が高くなケースも見られます。

複数の保険会社に見積もりを取り、比較検討すると良いでしょう。

8.既存不適格物件の売却の流れ

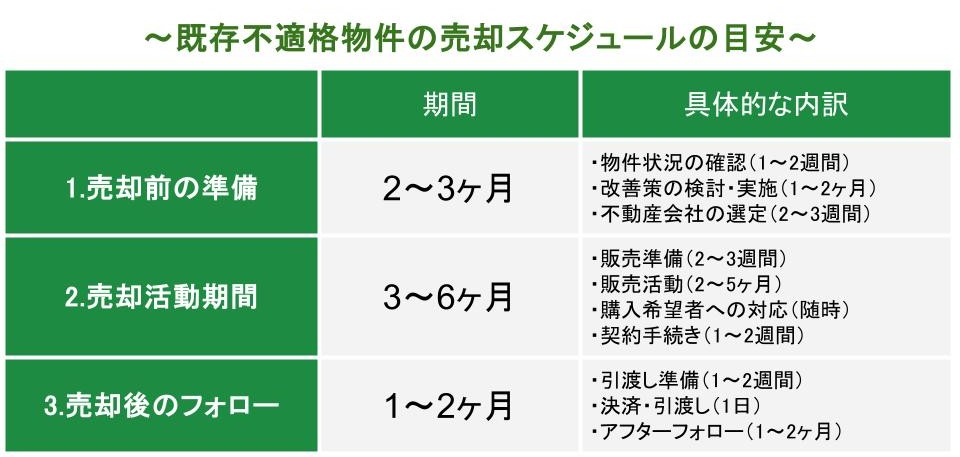

既存不適格物件を売却するときは、通常の不動産取引以上に長い時間をかけ、計画的に販売することが大切です。

あらかじめ売却の流れの全体像を把握し、スムーズに取引を進めましょう。

ここでは既存不適格物件を売却する流れと、取引中にトラブルが発生したときの対処法を解説します。

8-1.売却前~売却後の具体的なスケジュールと確認事項

既存不適格物件を売却するには、半年以上かかるケースがほとんどです。

今回は、以下の3つの項目に分けて既存不適格物件を売却する流れを解説します。

8-1-1.売却前の準備(2〜3ヶ月)

既存不適格物件を売却するときは、はじめに事前準備として物件の状況を確認したり、現時点でできそうな改善策はないか検討したりします。

査定を依頼する不動産会社も複数社選び、相場を把握するほか、自分に合うサービスを提供している会社を見つけましょう。

具体的には、事前準備では次のようなことを行います。

| 事前準備 | 詳細 |

| 物件状況の確認 (1〜2週間) | ・登記簿謄本・固定資産評価証明書の取得 ・建築確認済証・検査済証の確認 ・建築図面の収集 ・増改築の履歴確認 ・修繕履歴の整理 |

| 改善策の検討・実施 (1〜2ヶ月) | ・可能な範囲での是正工事の検討 ・特例制度の適用可能性確認 ・近隣との協議(必要な場合) ・自治体との事前相談 ・設備更新やリフォームの実施 |

| 不動産会社の選定 (2〜3週間) | ・複数の不動産会社に査定依頼 ・既存不適格物件の取扱実績確認 ・販売戦略の提案内容比較 ・媒介契約の締結 |

8-1-2.売却活動期間(3〜6ヶ月)

売却を依頼する不動産会社が決定したら媒介契約を結び、売却に向けて本格的に動き始めます。

具体的には、次のようなことを行います。

| 詳細 | |

| 販売準備 (2〜3週間) | ・物件の写真撮影 ・物件資料の作成 ・価格設定の最終確認 ・広告掲載プランの確認 |

| 販売活動 (2〜5ヶ月) | ・不動産ポータルサイトへの掲載 ・チラシやDMの配布 ・投資家向け情報発信 ・内覧対応の準備 |

| 購入希望者の対応 (随時) | ・既存不適格に関する説明資料の準備 ・質問への回答準備 ・建築士等の専門家による説明会の実施 ・金融機関との融資相談サポート |

| 契約手続き (1〜2週間) | ・売買契約書の特約条項確認 ・重要事項説明書の内容確認 ・決済・引渡し日程の調整 ・手付金の受領と管理 |

基本的には、不動産会社の担当者のサポートを受けながら売却活動を進められます。

必要な書類や用意しておくと良い情報などのアドバイスもしてもらえるので、安心して手続きを進めてくださいね。

8-1-3.売却後のフォロー(1〜2ヶ月)

買主が決定したら、引渡しの準備をしたり、決済をしたりします。

買主が安心して住めるよう、必要に応じて一定期間はアフターフォローを行うのも良いでしょう。

既存不適格物件の売却後に行うことは、次のとおりです。

| 詳細 | |

| 引渡し準備 (1〜2週間) | ・残代金決済の準備 ・抵当権抹消手続き(ある場合) ・物件内の清掃・整理 ・各種契約の解約手続き(電気・ガス・水道等) ・鍵や設備の取扱説明書の準備 ・管理組合や自治会への手続き(集合住宅の場合) |

| 決済・引渡し (1日) | ・残代金の受領確認 ・物件の最終確認 ・鍵の引渡し ・関連書類一式の引渡し |

| アフターフォロー (1〜2ヶ月) | ・買主からの質問・相談対応 ・不具合発生時の対応体制確保 ・近隣住民への挨拶サポート(必要に応じて) ・固定資産税等の清算確認 |

8-2.トラブルが発生した時の対応のポイント

既存不適格物件を売却するときに、トラブルが発生するケースもあります。

今回は特に発生しやすい

の2種類のトラブルが起こったときの対処法を解説します。

8-2-1.買主からのクレーム発生

既存不適格物件を売却した後に、買主から「聞いていない既存不適格の影響が判明した」といったクレームが寄せられる場合があります。

もし買主から苦情を寄せられたときは、次の手順で対処しましょう。

| 対処の手順 | 詳細 |

| 1.事実確認 | ・重要事項説明書や売買契約書の内容を確認 ・説明時の記録(メモ・録音など)があれば確認 ・具体的に何が説明と異なるのかを明確化 |

| 2.専門家への相談 | ・仲介不動産会社への連絡 ・弁護士への相談(必要に応じて) ・建築士など技術的見解が必要な場合は専門家に確認 |

| 3.対応方針の決定 | ・説明不足が認められる場合:補償や和解案の検討 ・説明責任を果たしている場合:根拠資料を提示して説明 ・双方の認識の相違がある場合:第三者による調停の検討 |

| 4.解決策の実行 | ・話し合いによる解決を優先 ・必要に応じて書面での合意書作成 ・法的手続きが必要な場合は弁護士と協力 |

8-2-2.金融機関のローン審査が通らない

購入希望者が見つかったものの、「借入額が大きい」「収入が不安定」などが理由で、金融機関のローン審査が通らず売却できない場合もあります。

金融機関のローン審査が通らないときは、次のような流れで対応してみましょう。

| 対処の手順 | 詳細 |

| 1.原因の特定 | ・既存不適格が理由なのか、買主の属性が理由なのかを確認 ・金融機関の具体的な懸念点を把握 |

| 2.代替案の検討 | ・他の金融機関の紹介 ・既存不適格物件に融資実績のある金融機関へのアプローチ ・融資条件の見直し(頭金増額、保証人追加など) |

| 3.売買条件の再交渉 | ・価格の見直し検討 ・決済期日の延長 ・契約解除条件の確認 |

どうしてもローン審査に通過しない場合は、その購入希望者に売却するのを諦め、新しい買主を探すのもひとつの手段です。

不動産会社の担当者と相談しながら、ローンを組まず現金買いを検討している買主にアプローチしたり、売却方針を投資家層への販売に切り替えたりしてみましょう。

9.まとめ:既存不適格物件売却の成功へのカギ

既存不適格物件の売却は、通常の物件を売却するよりも難易度は高めです。

しかし適切な準備を整え、計画的に販売することで、納得できる条件で売却できる可能性は十分にあります。

既存不適格物件を売却するときは、本記事で紹介した以下のポイントを意識してみてください。

| ポイント | 詳細 |

| 状況を正確に把握する | 既存不適格の種類と程度を専門家の力を借りて正確に把握しましょう。 |

| 透明性を確保する | 買主に対して誠実に情報開示することが、後のトラブル防止につながります。 |

| 適切な価格設定 | 不適格の影響を考慮した適正価格で、市場での競争力を保ちましょう。 |

| ターゲットを絞った販売戦略 | 既存不適格を理解できる層に焦点を当てたマーケティングが効果的です。 |

| 法的なリスク管理を徹底する | 適切な契約条項の設定と説明義務の履行で法的リスクを最小化しましょう。 |

| 物件の強みをアピール | 立地や価格メリットなど、既存不適格とは関係ない強みに焦点を当てた訴求も重要です。 |

| デメリットのカバーの仕方を提示する | できる範囲での是正や特例制度の活用可能性を示すことで、買主の不安を軽減できます。 |

既存不適格物件は「問題がある物件」ではなく「特性のある物件」と捉え直すことで、その特性を活かした売却戦略を展開できるようになります。

適切な準備と知識を持って臨めば、既存不適格物件でも適正価格でスムーズに売却できるでしょう。本記事が、既存不適格物件を売却するときの参考になれば幸いです。

既存不適格物件の売買でお困りならリハコへご相談ください

リハコでは以下のような3つのポイントで、既存不適格物件であってもスムーズな売買をお手伝いできます。

(1)そのまま活かすから解体費用がかからない

リハコは空き家をお買取り後に、高品質なリノベーションを行います。

更地にする場合は、空き家の持ち主が解体費用を払う必要がありますが、リハコは空き家をそのまま活かすため、解体費用がかかりません。

(2)ボロボロの空き家でも凄腕職人が直すから

多くの方が売れないと諦めている古く使い勝手の悪い空き家でも、流行を取り入れた魅力的な物件へと生まれ変わらせることができます。

【リハコのリノベーション事例】

上記の事例のように、「傾きがある+不便な立地に建っている」という不利な条件を持つ物件であっても、購入希望者が殺到するほどのお洒落な物件へと生まれ変わっています。

リハコは空き家をお買取りしたあと、このようにリハコの全負担でリノベーションを行っています。

(3)破格の安さでリノベーションするから

リハコは自社で設計から施工までのリノベーションを全て行います。

破格の安さでリノベーションができるため、その費用分、高く空き家をお買取りすることができるのです。

特に売買しにくいとされる、市街化調整区域の「山林」に分類される物件も取扱い実績があります。

出典:リハコ「【インタビュー】千葉県流山市の市街化調整区域で空き家売却を成功したご夫妻」より

上記物件の売主様は、約10年もの間、買い手のつかない市街化調整区域の「山林」保有で悩まれており、リハコにご相談いただきました。

この物件は市街化調整区域にあるだけでなく、玄関が3階にあり、車道が「道路」になっているという特殊な構造となっていました。

そのため解体費用が700~800万円近くかかると言われ、かといって手放すこともできないまま、長年固定資産税と草刈り代で年間5万円強の費用を払い続けていました。

しかしリハコにご相談いただいてから約2ヶ月で、現地調査や市役所への相談、買主への打診などを経て、無事売却に成功。お客様の長年のお悩みを解決することができました。

出典:リハコ「【インタビュー】千葉県流山市の市街化調整区域で空き家売却を成功したご夫妻」より

このように、たとえ市街化調整区域内の不動産であっても、リハコでは誠心誠意サポートさせていただきます。

空き家売却&再生のプロとして、できることを一緒に進めていきましょう。

どのような状況の空き家であっても、決して諦めずに一度ご相談下さい。

同志社大学を卒業後、株式会社光通信に入社し営業職に従事。2019年から不動産賃貸業をはじめ、築古戸建の再生を主とした賃貸業を営む大家さんの一面を持つ。空き家問題をさらに大きな枠組みで解決するために、「空き家を復活させ、街を復活させ、活気あふれる日本をつくる」という理念で株式会社リハコを設立。保有資格は宅地建物取引士と空き家相談士。

リハコが解決します

「0円で処分します」「100万円の処分費用をお支払いいただければ引き取ります」と他社に納得いかない買取査定を受けた方こそ、リハコにご相談ください。

ゴミ屋敷、築50年以上、再建築不可、未登記、隣地越境、市街化調整区域、10年以上空き家、ハクビシン、傾き物件、雨漏り、ツタや草、旗竿地、築古アパート、シロアリ

このような訳ありの空き家でも、 納得のいく価格で売り出すこと ができます。

今すぐお電話ください!

09:00~21:00(土日祝日も可)

0120-228-590- 簡易査定

- 土日祝受付